|

熊野本宮(大社) |

|

|

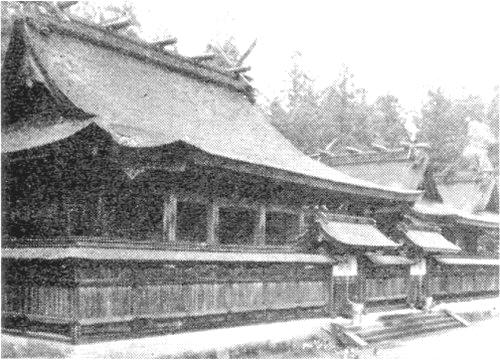

大正14(1925)年頃,官幣大社 熊野座神社 |

|

|

祓戸より坂道を下って右手に杉の森があるのが現在の熊野坐神社(本宮大社)である。 |

|

本社正面より石階段を下りて県道に出れば、右手音無川、橋を渡って左側熊野川のほとりに行く小路から旧社址地に入ることが出来る。 御幸の時はこの道を川の方から入られたものであって、社殿は東北に向って建っていた。今も石積みの台地がる。 本宮御所 熊野本宮の昔の姿 旧社地は浄域として周囲に石垣がめぐらされていた跡がある。大洪水で流されたものであろう。 本宮の十二所の社壇は上下八社殿と本社三棟にして建っていた。その前に大きな礼殿があった。 |

|

|

古来上下の信仰の篤い熊野三山の一つで、上、中、下の三社よりなるので熊野三所権現といわれ、十二殿に十四柱の祭神が鎮座するので熊野十二所権現とも称される。本宮の主祭神は家津御子で、新宮の速玉之男、那智の熊野夫須美に対する。 |

|

|

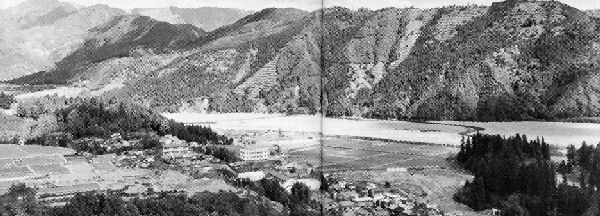

大日山から熊野本宮大社の森と旧社地 |

|

|

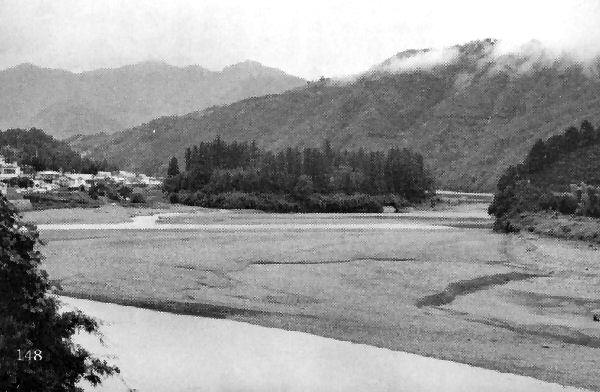

国道168号線から本宮旧社地を望む |

|

|

旧社地にひっそりとしずまる石祠 |

|

|

昭和46年本宮旧社地に建てられた一遍名号碑 |

|

|

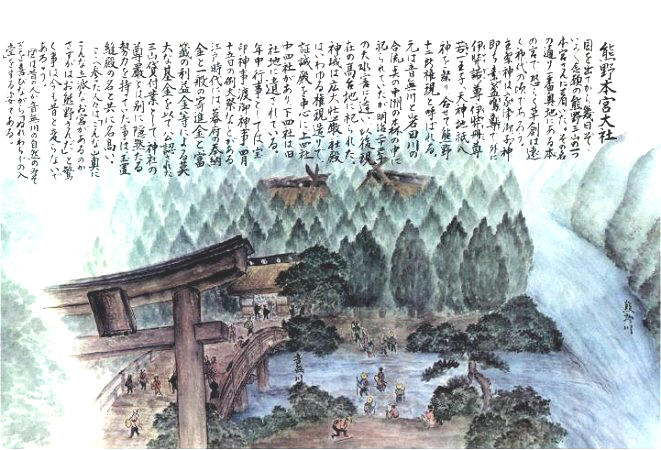

熊野本宮大社 |

|

法施の声ぞ尊さ

祓殿王子の南側の森は、現在の熊野本宮大社の境内である。この森の横の坂道を下れば、国道168号線に出る。そこから少し下流の熊野川・音無川・岩田川が合流する中州に、島のように見えるこんもりとした森が、熊野本宮の旧社地である。 旧社地の広庭には、十二所権現のうち、流失した中四杜・下四社が、二つの石の祠としてまつられている。またここでは例年四月十三日の湯登神事のあと、夜に入り「八撥(やさばき)行事」が行なわれ、翌々日十五日の「御田無」(例大祭)には、神輿渡御・八撥行事・早乙女の御田植式・紫燈大護摩・揚げ花などの行事がくりひろげられている。 |